2004年3月20〜21日

< 囲碁教育研究会 理論部会 >

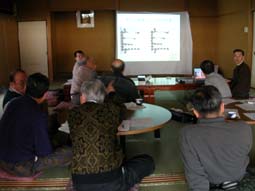

京都「京洛庵」にて

|

|

| パワーポイント用いての発表と討議。 | さー、囲碁だ、囲碁だー |

|

|

| おつかれさまでしたーー ここはNTTの元保養所、くまさんの 口利きのおかげで、お食事は豪勢、美味! 呉春も、おいしかったー |

なんとまあ、皆さん夜中の3時半まで 囲碁してたのに、朝は起きたてから、 ちゃーんと碁盤の前に! そして7時半には揃って朝ご飯!! |

今回の理論部会のテーマは、

「囲碁における着手の必要性、関連性、効率性、必然性

【対局プログラムを作る場合の必要性について】

奈良先端科学技術大学院大学教授 小山正樹先生【着手の必要性と布石理論】

日本囲碁ソフト代表 越田正常氏

【今後のプログラムにおける改善提案と研究課題について】

大阪市立大学名誉教授 菅野禮司先生

なんといっても、参加者皆さんの「囲碁教育や囲碁普及」に対する情熱に圧倒された。

そして研究発表に対する質疑応答話し合いも、かなり熱いものだった。

まだ囲碁の世界に踏み出したばかりのおいらには、耳新しいこと多く、大いに好奇心を満足させられた。

コンピューター囲碁ソフトの開発とか、エントロピーとか、そんな難しいことは偉い先生方にお任せだが、おいらもおいらなりに、幼児の囲碁教育とか、囲碁の国際交流とか、そんなことにもっとかかわってみようと言う気持ちでいっぱいになった。

今までも下手をも省みず、旅行の先々で囲碁を楽しんできた。アメリカ(ニューヨーク、ヒューストン、ハワイ)、北京、韓国・・・ 今年も重慶・武漢、イギリスへ囲碁交流に行く。来月は香港だが、ここへはこれからたびたび行くことになるだろう。言葉の通じない国だって「手談」という「手段」で親睦が出来る。楽しみがいっぱいでわくわくしている。

「ちょっと頭の体操を」と思って始めた囲碁だけど、世界広がるし、奥は深い深い!

鴨川の畔、昭和初期の古きよき時代に贅を尽くして

建てられた清楚な書院造の屋敷が料亭になった

京洛庵

京都市北区出雲路俵町36

075−231−0149