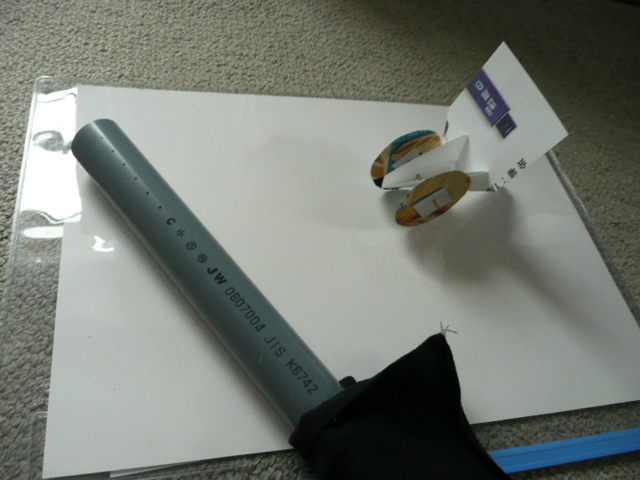

①塩ビパイプと布を用意する。

②はく検電器(アルミ箔とビーカーで自作した)

③電気くらげの浮遊。

④水道の水を曲げる。

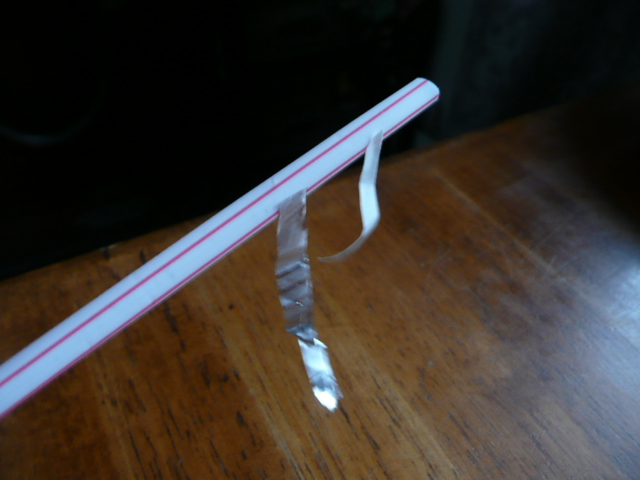

⑤ストローに紙、アルミフォイルがひきつけられている。

⑥検電器にアルミ缶を乗せ、静電気が誘導されることをみる。

Return Home 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表 「気象実験クラブ」入会案内。静電気 & 雷 の実験(#esd)

静電気実験、雷実験の様子を写真で紹介します。

実験項目および内容は、随時追加、修正、改良しています。 Originated 2011-10/25 Last Updated 10/27, 11/30, 12/01

EXPM93 静電気と放電実験 (塩ビのパイプ、布) EXPM94 落雷実験 (塩ビのパイプ、布、模型の建物) EXPM95 フランクリンモーター (塩ビのパイプ、布、コンビニコップ、押しピン、針金、洗濯バサミ、スチロール板) EXPM97 ESDカー(静電気で動く車) (紙、爪楊枝、塩ビのパイプ、布) |

①塩ビパイプと布を用意する。 | ②はく検電器(アルミ箔とビーカーで自作した) |

③電気くらげの浮遊。 | ④水道の水を曲げる。 |

⑤ストローに紙、アルミフォイルがひきつけられている。 | ⑥検電器にアルミ缶を乗せ、静電気が誘導されることをみる。 |

鉛筆の芯先 |

蛍光環30W、2本とも点灯 |

箸(木製)の先端 |

登山スティック(金属) |

コンビニ傘先端 |

洗濯用物干し |

パソコンの外部 |

メガネのフレーム(金属) |

霧吹きの霧で発光 |

湯呑茶碗の淵 |

枯れた杉の葉っぱ |

椿の葉っぱ |

テニスラケット(頂部) |

パセリの葉っぱ |

どんぐり(箸先に固定) |

建物の壁の角 |

白熱電球30W点灯 |

着ているパジャマ |

電極を水面に接近し発光 |

水をかけると発光 |

サザエの突起部分で発光 |

シリンジ先端の水滴から発光 |

5本の指先から同時発光 |

ハサミ、銅線、定規の両端で発光 |

ネオン管が発光 |

rsvd |

rsvd |

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

#943 実験装置の製作 and/or 準備

・塩ビのパイプ、布、

・模型の建物を制作する。

・写真の一番高い建物は「尖塔」であり、

この建物は、他の建物に置換できるようにしてある。

・建物の高さや、材質を可変とするためである。

#944 実験の実行と結果

・建物の模型を設置する。

・模型の上空で静電気を発生する。

・模型の建物では、雷は、建物群の中の高い方へ落ちた。

・金属だけでなく、樹木にも落雷する。本当だろうか。

→これは、先行実験EXPM93で確認済みです。

(庭木の椿の葉っぱや、枯れた杉の葉っぱにも落雷しました。)

・すなわち、落雷は金属だけでなく、植物にも落雷することがわかる。

・念のため、机上の観葉植物の葉っぱが、発光することを確認しました。

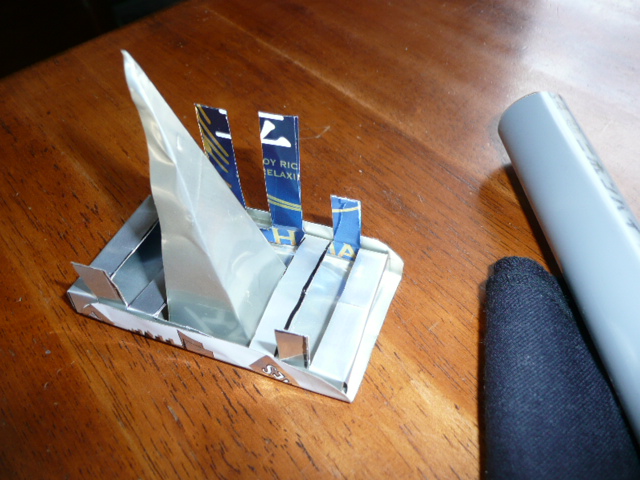

#943 実験装置の製作 and/or 準備

・塩ビのパイプ、布、

・模型の建物を制作する。

・写真の一番高い建物は「尖塔」であり、

この建物は、他の建物に置換できるようにしてある。

・建物の高さや、材質を可変とするためである。

#944 実験の実行と結果

・建物の模型を設置する。

・模型の上空で静電気を発生する。

・模型の建物では、雷は、建物群の中の高い方へ落ちた。

・金属だけでなく、樹木にも落雷する。本当だろうか。

→これは、先行実験EXPM93で確認済みです。

(庭木の椿の葉っぱや、枯れた杉の葉っぱにも落雷しました。)

・すなわち、落雷は金属だけでなく、植物にも落雷することがわかる。

・念のため、机上の観葉植物の葉っぱが、発光することを確認しました。

#945 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・塩ビパイプが短いと、じっくり観察できない。

長いパイプ(たとえば、1m)を布でゆっくりこするとよい。

#946 実験の解説 and/or 関連実験

・実験では、雷は高いところへ落ちると言うよりは、「雷源」が

3次元的にどこにあるかによって、必ずしも高さだけとは言い難いようだ。

たとえば、真横からの雷が「落ちて」来ることもある。

#947 【追加実験、考察等】

・実験では、火花は、写真の塔頂部分において発光した。

・「セントエルモの火」と言うものは、こういうものか、と言うことが実感できる。

・雷を避けるため、何らかの遮蔽物を設置することは、効果があるだろうか。

→「尖塔」と塩ビパイプの間に、ダンポールを壁として置いてみたところ。

「セントエルモの火」は出なかった。

ダンボールでなく、アルミフォイルを壁としておいてみても

「セントエルモの火」はでなかった。

#945 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・塩ビパイプが短いと、じっくり観察できない。

長いパイプ(たとえば、1m)を布でゆっくりこするとよい。

#946 実験の解説 and/or 関連実験

・実験では、雷は高いところへ落ちると言うよりは、「雷源」が

3次元的にどこにあるかによって、必ずしも高さだけとは言い難いようだ。

たとえば、真横からの雷が「落ちて」来ることもある。

#947 【追加実験、考察等】

・実験では、火花は、写真の塔頂部分において発光した。

・「セントエルモの火」と言うものは、こういうものか、と言うことが実感できる。

・雷を避けるため、何らかの遮蔽物を設置することは、効果があるだろうか。

→「尖塔」と塩ビパイプの間に、ダンポールを壁として置いてみたところ。

「セントエルモの火」は出なかった。

ダンボールでなく、アルミフォイルを壁としておいてみても

「セントエルモの火」はでなかった。

★遮蔽物の設置は効果がありそうであるが、100%有効か、ということは、

必ずしも断言できるものではありません。

・塩ビの板を帯電し、コインをその上方に持ってくると、青白い火花がでます。

コインを塩ビ板の下方に持ってきても同様に火花が出ます。

★遮蔽物の設置は効果がありそうであるが、100%有効か、ということは、

必ずしも断言できるものではありません。

・塩ビの板を帯電し、コインをその上方に持ってくると、青白い火花がでます。

コインを塩ビ板の下方に持ってきても同様に火花が出ます。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

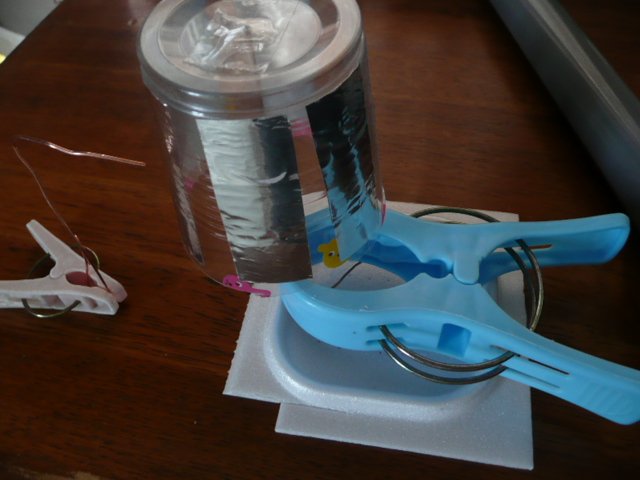

#953 実験装置の製作 and/or 準備

・塩ビのパイプ、布、コンビニコップ、押しピン、針金、洗濯バサミ、スチロール板)

・コンビニコップを適宜な大きさに切って、外周にアルミフォイルを貼り付ける。

この実験では、6枚短冊形にした。

・針金の1本は、回転子を支える支柱とした。

もう一本の針金は、アース用とした。

#954 実験の実行と結果

・塩ビパイプをウールの布でこすって、静電気を発生させた(確認はできない)。

・回転子が回りだす。

・写真は、塩ビパイプを強く&速く、こすっていて、

回転子は高速回転している(短冊が見えません)。

#953 実験装置の製作 and/or 準備

・塩ビのパイプ、布、コンビニコップ、押しピン、針金、洗濯バサミ、スチロール板)

・コンビニコップを適宜な大きさに切って、外周にアルミフォイルを貼り付ける。

この実験では、6枚短冊形にした。

・針金の1本は、回転子を支える支柱とした。

もう一本の針金は、アース用とした。

#954 実験の実行と結果

・塩ビパイプをウールの布でこすって、静電気を発生させた(確認はできない)。

・回転子が回りだす。

・写真は、塩ビパイプを強く&速く、こすっていて、

回転子は高速回転している(短冊が見えません)。

#955 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・アルミフォイルの短冊は、4~8枚の偶数がよさそうである。

・回転子と机の間に、スチロールのプレートを入れるとよく回る。

・プレートを入れないでも回ることがあるが、回転状況は芳しくない。

・写真の回転子は、回転しているが、短冊が見えるほど、遅い回転です。

#955 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・アルミフォイルの短冊は、4~8枚の偶数がよさそうである。

・回転子と机の間に、スチロールのプレートを入れるとよく回る。

・プレートを入れないでも回ることがあるが、回転状況は芳しくない。

・写真の回転子は、回転しているが、短冊が見えるほど、遅い回転です。

・アース線の先端位置を、いろいろ変えてみると回転の遅速が変わる。

・アース線がない場合は、回転しなかった。

・こすり方が、弱かったり、遅かったりすると、回らない。

または、すぐ止まってしまう。

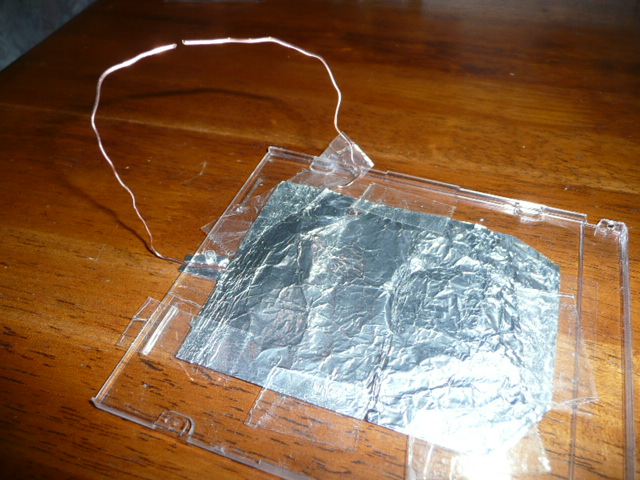

#956 実験の解説 and/or 関連実験

・電荷を蓄えると、両手を放して実験や写真撮影ができる。

コンデンサー(ライデン瓶)を、製作し、そこへ蓄えて使ってもよい。

・以下のようにして簡単なコンデンサーを製作した。

ビール缶、その下にアルミ箔、さらにその下にアクリル板、一番下にアルミ箔を敷いた。

これでコンデンサーの本体の出来上がりです。

・アルミ缶側がプラスの電極、一番下のアルミ箔がアースになる。

・アルミ缶とアースのアルミ箔に銅線を接続し、電極とする(本体および電極2本が見える:写真左)。

・電極の間に、回転子を設置する(写真右)。

・パイプをこすってアルミ缶に帯電させる。

アルミ缶(接触しているアルミ箔にも)と一番下のアルミ箔に電荷が蓄積される。

回転子(フランクリンモーター)が回りだす。

・アース線の先端位置を、いろいろ変えてみると回転の遅速が変わる。

・アース線がない場合は、回転しなかった。

・こすり方が、弱かったり、遅かったりすると、回らない。

または、すぐ止まってしまう。

#956 実験の解説 and/or 関連実験

・電荷を蓄えると、両手を放して実験や写真撮影ができる。

コンデンサー(ライデン瓶)を、製作し、そこへ蓄えて使ってもよい。

・以下のようにして簡単なコンデンサーを製作した。

ビール缶、その下にアルミ箔、さらにその下にアクリル板、一番下にアルミ箔を敷いた。

これでコンデンサーの本体の出来上がりです。

・アルミ缶側がプラスの電極、一番下のアルミ箔がアースになる。

・アルミ缶とアースのアルミ箔に銅線を接続し、電極とする(本体および電極2本が見える:写真左)。

・電極の間に、回転子を設置する(写真右)。

・パイプをこすってアルミ缶に帯電させる。

アルミ缶(接触しているアルミ箔にも)と一番下のアルミ箔に電荷が蓄積される。

回転子(フランクリンモーター)が回りだす。

|  |

|  |

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

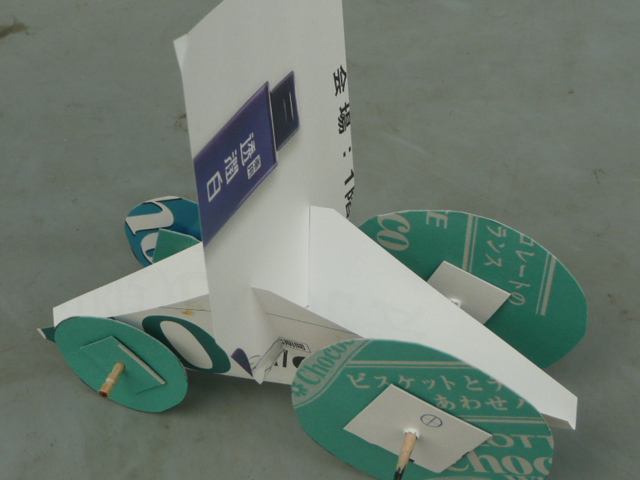

#973 実験装置の製作 and/or 準備

・紙、爪楊枝、塩ビのパイプ、布

・模型の車を製作する。

・胴体は剛性を持たせる必要があり、V字形にしてある。

・車軸に爪楊枝を使う。

・車輪は(この実験では)前輪2輪だけとした。

・静電気を受けるための、ヨット帆のような物を車の中央部に立てる。

#973 実験装置の製作 and/or 準備

・紙、爪楊枝、塩ビのパイプ、布

・模型の車を製作する。

・胴体は剛性を持たせる必要があり、V字形にしてある。

・車軸に爪楊枝を使う。

・車輪は(この実験では)前輪2輪だけとした。

・静電気を受けるための、ヨット帆のような物を車の中央部に立てる。

#974 実験の実行と結果

・パイプを布で摩擦し、帯電する。

・車の帆の前方にパイプを持ってくると、車が走り出す。

・実験ではテーブル上を約50cm走行した。

#974 実験の実行と結果

・パイプを布で摩擦し、帯電する。

・車の帆の前方にパイプを持ってくると、車が走り出す。

・実験ではテーブル上を約50cm走行した。

#975 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・静電気の力が弱いので、車はできるだけ軽くする。

・しかし、車輪はある程度の強度を必要とする。

・静電気を受けるための、ヨット帆のような物を車の中央部に立てる。

・パイプを帆の部分に近づけすぎると、車全体がパイプに吸着してしまう。

#976 実験の解説 and/or 関連実験

・静電気に「力があること」を体験します。

・子どもたちへの説明においては、「重力とは異なる力」であることにも注意を要する

#977 【追加実験、考察等】

・パイプにさまざまなものが吸着する現象をみんな知っているであろうが、

そこに力が作用していることまでは、思いが及んでいないかもしれない。

・しかもその力は、重力とは異なる電気のプラスとマイナスが引き合う力であることに

注意を要する。

・この電気の力がどんなところに利用できるか考えてみることも大事である。

・また、電気(電荷)による力がどれくらいのものかを推定できる方法がある。

それは、以下のうちわであおいで動かす実験の時に、風速を測定すれば、

加速度が求められ、したがって力がわかる。動かすためのエネルギーも分かる。

(ただし、ESD-carの質量を秤量する必要がある。)

・4輪車を試作した、重すぎてほとんど動かず。失敗作でした!

動きにくかった原因は、静電気の力を受ける面をしっかりパイプに向けるように作ること、

車輪を正しく真円に近く切り抜くこと、車軸を車体に直角にすること、全体を軽くすること、

等が挙げられます。

いずれもそんなに難しい問題ではないので再挑戦をそのうちに、と思っています。

#975 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・静電気の力が弱いので、車はできるだけ軽くする。

・しかし、車輪はある程度の強度を必要とする。

・静電気を受けるための、ヨット帆のような物を車の中央部に立てる。

・パイプを帆の部分に近づけすぎると、車全体がパイプに吸着してしまう。

#976 実験の解説 and/or 関連実験

・静電気に「力があること」を体験します。

・子どもたちへの説明においては、「重力とは異なる力」であることにも注意を要する

#977 【追加実験、考察等】

・パイプにさまざまなものが吸着する現象をみんな知っているであろうが、

そこに力が作用していることまでは、思いが及んでいないかもしれない。

・しかもその力は、重力とは異なる電気のプラスとマイナスが引き合う力であることに

注意を要する。

・この電気の力がどんなところに利用できるか考えてみることも大事である。

・また、電気(電荷)による力がどれくらいのものかを推定できる方法がある。

それは、以下のうちわであおいで動かす実験の時に、風速を測定すれば、

加速度が求められ、したがって力がわかる。動かすためのエネルギーも分かる。

(ただし、ESD-carの質量を秤量する必要がある。)

・4輪車を試作した、重すぎてほとんど動かず。失敗作でした!

動きにくかった原因は、静電気の力を受ける面をしっかりパイプに向けるように作ること、

車輪を正しく真円に近く切り抜くこと、車軸を車体に直角にすること、全体を軽くすること、

等が挙げられます。

いずれもそんなに難しい問題ではないので再挑戦をそのうちに、と思っています。

・再挑戦は、結局上記(#973~#974)の「成功」車に後輪を付けることとした。

よく動きます。少しの坂ならば、重力だけで動き出します。

その少しの坂を上らせたりします。約1m動かしました。

下り坂では止まらないので、「電磁ブレーキ」をかけて止める工夫が必要です。

・再挑戦は、結局上記(#973~#974)の「成功」車に後輪を付けることとした。

よく動きます。少しの坂ならば、重力だけで動き出します。

その少しの坂を上らせたりします。約1m動かしました。

下り坂では止まらないので、「電磁ブレーキ」をかけて止める工夫が必要です。

・電磁力以外の力である重力による力の適用、応用例です。

うちわによる「風力」を使って、esd-carを動かします。

どれだけ遠くまで、動かすことができるか、

「My car」を自作して、競争してみよう。

|

・遊びのための「輪ころがし」です。

紙で大きな輪を作り、帯電したパイプで運動させます。

輪がパイプに触れないようにして、輪を動かし、

障害物の鉛筆をのりこえさせる。

こんな遊びです。。

|

・キットで工作:エレキテル

ハンドルが小さくて、操作性が悪い。

電極間を火花が飛んだ(約1mm間隔で)

|

・キットで工作:バンデグラフ

工作が大変、また回転中にゴムが重なってしまう。

発電力が弱いためか、或いは蓄電量が不足したのか

スズランテープの立ち方が弱い。

|

・ムーアのモーターの自作

スチロールボールは転がらなかった。

電圧が低かったかもしれません。

|